By 晩霞舎 ( 2012-10-26 at 2:01 PM) · Filed under ソフト , ニュース

ついにKindle上陸。端末の発売は少し先になるようですが、ストアは昨日からオープンしていますし、スマートデバイス用のKindleアプリもアップデートされ、縦書き・ルビ打ちなどの日本語表示に対応したようです。ストアの品揃えを見ると、天下のアマゾンさんも苦戦しているようで、文学関係では既存の日本の電子書店が共通して持っているラインアップがすっぽり抜け落ちていたりします。XMDFや.bookなどの電子本を横滑りさせる方策を採っていないということでしょうか。けど価格的には、既存の電子書店より少しずつ安く設定されている感じで、価格決定権をアマゾンが握っているケースの多いことが窺えます。キワモノ本などは honto の半分以下の値付けになっていたりします。書籍のデータにはKindle版と紙の本の各エディションを比較した一覧まで作られていて、今後価格をテコに大攻勢をかける意欲満々といった雰囲気が早くも漂っています。

そんな話はさて置き、気になるのは日本にやってくる電子ペーパー端末Kindle Paperwhiteのこと。EPUB3が実現した日本文表示をちゃんとフォローできているのか、文字組みは大丈夫かなど、興味津々。現在予約受け付け中で、11月中旬発売とのことですが、それまで待たなくても、アップデートされたスマートデバイスのKindleアプリを試すことで、表示の具合はかなりの程度推測できそうです。アマゾンからはKindle Previewerというソフトが既にリリースされていて、EPUBなどをKindleフォーマットに変換したらどんな表示になるかを確認でき、また変換したmobiファイルを書き出すこともできます。これまでKindle Previewerで確認した“EPUB3変換mobiファイル”の表示はとても満足できるものではなく、それを理由に上陸を危惧する記事もあった程なのですが、今回Kindle Previewerもアップデートされ、日本文表示が本番仕様に改善されていることが期待できます。

そこで、自作のEPUB3ファイルをKindle Previewerにかけ、パソコンで表示を確認するとともにmobiファイルを書き出し、それをNexus7とiPad上のKindleアプリにアップロードしてみました。EPUB3からmobiへの変換はソフトが勝手にやってくれ、パソコン上では問題なく縦書き・ルビ打ち表示されました。それをスマートデバイスのKindleアプリにメール添付というレトロな方法で読ませると(Dropboxから読ませることができましたね)、iPadではどういうわけか横書き・ゴシックでしか表示されず残念な状態ですが、AndroidのNexus7では“EPUB3変換mobiファイル”は意図通りの表示を維持しています。これを見るとEPUB3は簡単にアマゾン形式に移行できるわけで、Kindle Paperwhiteでも同じ結果が期待できそうです。

ただ、一つだけ問題を発見。右上の設定ボタン→移動で現れる目次が選択できません。調べてみると、Kindle形式ではEPUB2の toc.ncx やEPUB3のナビゲーション文書は読んでくれず、文書内目次のhtmlファイルを、移動からジャンプする目次ページとして指定する必要があるようです。指定は、パッケージ文書の末尾のguide要素に次のような1行を加えます。

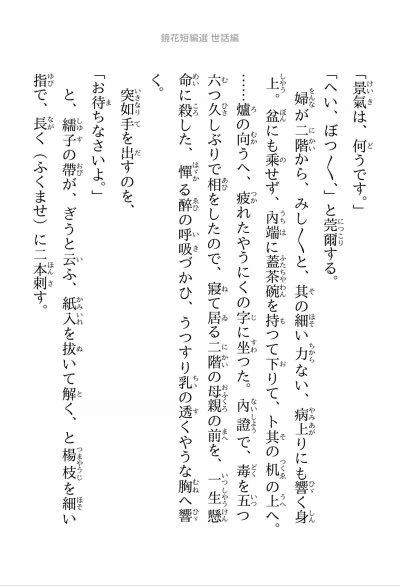

まず、行頭起こし括弧の天付き半角取り、これはソニーReaderと同じで個人的には嬉しくない姿です。ただ、連続約物が kobo のように間延びしないのはやはりReaderと同様のメリット。また、ルビは中付きで、1文字に3字以上のルビだと、親文字の前後の字間を広げる設定になっているようですが、これもReaderと同じ。このため総ルビの鏡花では字間が所々で開いて、個性的なフォントの姿とともに紙面の印象はkoboはもちろんReaderと比べてもあまりきれいとはいえません。文中のリンクには、装飾無しの指定を無視して、色文字と傍線という二重の装飾。ちなみにリンクはちゃんと効きますし、戻るボタンも比較的タップし易い位置にあります。禁則処理については特に問題はなさそう。ReaderやKinoppyに見られるくの字点の泣き別れもありません。それから句読点のぶら下がりを普通にやっていて、これは他のリーダーにない特色です。他に文字画像などのインラインの画像が少し右寄りに表示されるのが気になりますが、これはkoboでも見られます。

こうして見ていくと、文字組みに関しては先行の国内リーダーと遜色なさそう。フォントのせいで紙面の印象が他の2機に劣るのは残念ですが、もはやこのままのスタイルでPaperwhiteになだれ込むことになるのでしょうね。もちろん電子書籍リーダーの価値は文字づらだけで決まるものではなく、ハード・ソフト的な使い勝手や流通システムとの連携といったことも重要で、特に後者が圧倒的にすぐれているのがアマゾン。加えて、膨大な利用者数を背景にした自主出版をサポートするシステム「Kindle ダイレクト・パブリッシング 」もアマゾンの独壇場で、それが日本でどれだけ広がるのか、またEPUBでの本作りにどんな影響があるのか、今後目が離せないところです。

追記:iPadのKindleアプリで横書き・ゴシックになってしまう件。iPod touchでも同様で、iOS全般の現象みたいですね。けど、Kindleストアで購入した本はiOSでもちゃんと明朝・縦書きになりますから、アマゾンの所謂パーソナル・ドキュメントの扱いが、iOSのKindleアプリではまだ不完全なようです。

Permalink

By 晩霞舎 ( 2012-10-16 at 4:45 PM) · Filed under ソフト , ニュース

Googleによる日本での書籍の販売が先月末から始まりましたね。パソコンだけでなくアンドロイド端末からもGoogle playブックスを通して本を買うことができ、グーグルのアカウントと専用読書アプリを介してiOSでも読むことができるようです。のぞいてみると、ここもご多分に洩れずコマ不足のようで、Google playブックスのトップページにはコミックとビジネス書と無料の青空文庫や海外の名作が並ぶだけで、そのアプリストアほどには食指は動きません。

でも、忘れてはいけません、Googleには膨大な著作権切れ書籍のアーカイブがありました。その扱いはどうなっているんだろうと、Google playブックスの検索窓に「詩鈔」などという古色蒼然たるタイトルの断片を打ち込んで見ると、驚くなかれ隠れていた書庫の扉が開いて、Googleが慶応義塾図書館の協力で作り上げた十万冊ともいわれる和本・和書のアーカイブがリストアップされてきました。そして本を選択すると、従来よりも遥かに読みやすくなった閲覧ページが現れます。さらに特筆すべきは、アンドロイド端末・iOS端末に用意された専用ビュワーでのPDF書籍の表示のスムーズさ。下の動画のように、まるで本棚から本を選んでページを繰るように実にスムーズに江戸の漢詩集を楽しむことができました。

これまで遅い表示や融通のきかないページ送りを我慢しながら、ダウンロードしたPDFをソニーReaderやiBooksで読んでいたのが嘘のような快適さです。特にplayブックスと同時に発売された7インチのアンドロイドタブレットNexus7で読むと、文字の大きさも適度だし、本体のサイズや重さもぎりぎり読書端末として常用できる範囲で、まさにGoogleアーカイブを読むためにある端末といいたいほど。また、iPadでも専用アプリで同様にスムーズに読め、画面を横にすると見開きで、縦では1ページずつと使い分けられるメリットもあります。

一つ残念なのはGoogle playブックスから導入した以外の、たとえば国立国会図書館の近代デジタルライブラリーからダウンロードしたPDF書籍などの外部ファイルは読めないこと。けれど、近デジのPDFについては、Reader for androidというPlayブックスビュワーに劣らない優れものが最近になって登場し、にわかに日本の二大アーカイブを巡る読書環境が充実してきたという印象です。ソニーのアンドロイド読書アプリ、Reader for androidについてはまた項を改めて。

VIDEO

Permalink

By 晩霞舎 ( 2012-10-12 at 5:27 PM) · Filed under コンテンツ

先日アップした「柳北奇文」には、さすがに著者が幕府奧儒者を勤めた大先生だけあって、一般的ではない漢語や中国の故事に基づく表現がたくさん見られます。当時の読者にはそうした表現もすぐに通じる漢文の教養が備わっていたのでしょうが、もちろん我々にはちんぷんかんぷん。ただ、有り難いことに今はインターネットという手軽に利用できるジャンルを問わない大事典があって、昔よりは格段に容易にそれらを読み解いていくことはできます。近くにパソコンがあればそれを使って、パソコンがなくても今時の読書端末には語句から辞書引きやネット検索ができる機能が備わっています。

とはいえ、ネット検索にも習熟が必要ですし、まして読書端末からの細かなタップに苦労し、遅い端末の反応にイライラしながらの検索は、読書の興を妨げること甚だしく、まだとても常用できる作業とはいえません。特にこうした中国故事などといった面倒な材料の場合は、分からなければ検索システムでどうぞというわけにはいかず、結局旧来の「注」を施すことが電子本の場合も必要という状態がまだまだ続くのではないでしょうか。端末の検索システムが役立つのは、注を付すほどでもないちょっとした語義の確認や英単語などの場合に限られるのではないかと思います。オンライン化された読書システムには、こうした語句の検索だけでなく、ソーシャルメディアへの発信による感想の共有といったことももちろん機能的には可能で、それが注目されてもいますが、そうした周辺機能が読書の興を妨げるようでは本末転倒で、結局はカタログ機能だけで終わるということも十分に考えられます。

という次第で、「柳北奇文」にも注を付けることにしたのですが、さてどんな注にするかにちょっと迷いました。注には大きく分けて、語句のすぐ近くに配置する頭注・脚注・傍注と、まとまった文の後や巻末に配置する後注がありますが、EPUBで今のところ実現可能なのは後者。で、後注を付けるとして、それは章末などの各項目ごとがいいのか、巻末にまとめるのがいいのか。項目ごとに注を付けるのは、読んでいる位置からすぐに見に行きやすいからで、古典やマニアックな著作など注が多数ある場合を除いては、紙の本ではこの方式が多いように思います。しかし読書システムの場合は、紙の本ほどページめくりが手軽ではなく、一方で文中リンクが効くため、注はページをめくって読みに行くものではなく、リンクでジャンプして読み、またジャンプして戻るもの、ということになり、項目ごとの注にはさしてメリットがないといえます。さらに言うと、項目ごとの注には整然とした紙面の美観を妨げるというデメリットも指摘できます。

そんなわけで巻末にまとめて後注を配置することに決定。次に迷ったのが、注はリンクで飛んで戻ることを前提にするとして、どんな形でその語句にリンクを付けるかということです。できるだけ紙面を乱したくないので、CSSでリンクの装飾は無しにします。するとどれが注のある語句か分らないので、何らかの印が必要。アスタリスクを付けることも考えたのですが、より親切に語句の後に通し番号を振ることにしました。通し番号は小文字の上付きとし(縦書きでは右付きになる)、縦中横とともにCSSで指定。もちろん語句自体には後注内の各項目へのリンクを設定します。

これを各デバイスで確認してみると、残念ながらkobo以外では、リンクの文字装飾無しの指定は無視されて、ソニーReaderでは網かけ、Kinoppy・bREADERでは色文字になってしまいます。タップすると、文中リンクの効かないbREADER以外は注の該当ページにちゃんとジャンプしてひと安心。koboの場合、いちいち「リンクを開きますか」というボックスが現れて鬱陶しいですが、タップでページ送りができるkoboとKinoppyでは、ページをめくるつもりが注のリンクをタップしていたということもあり、まあそれを事前にチェックできるという効用はあるかもしれません。ソニーReaderはスワイプでしかページめくりができませんので、間違ってリンクを踏むことはありません。注から元のページへ戻るのは、各デバイスで用意された戻るボタンで。このボタン、すぐに消えてしまい画面をタップしないと現れなかったり、隅に小さかったりで、使い勝手に改良の余地がありそうです。なお、koboでは例によって読書位置が記録されないため、戻るのは読んでいた項目の先頭へということになってしまいます。

さて、こうして電子書籍の注を試してみると、意外に使いやすいということが分かってきました。紙の本の注はどうにも面倒くさく、すっ飛ばして後でまとめて目を通す、あるいは読まないということも多いのですが、2タップでジャンプして戻れるというのはこれ以上ない手軽さです。(いや、ジャンプよりもその場で注がポップアップするようになればさらに便利でしょうが、そしてiOSのiBooksではバージョンによってJavaScriptを利用した吹き出し状のポップアップが可能なようですが、規格ではJavaScriptをサポートしたとはいえEPUB3端末でそれが可能になったという話は聞きません)特に注釈が必須の古典の場合は、紙の本に対する電子書籍の大きなアドバンスポイントの一つということができそうです。

Permalink

次に、少し突っ込んでKindleアプリの文字組み(=Kindle Paperwhiteの文字組み?)を見てみます。 右はそのキャプチャーですが、フォントはタイプバンク明朝というのを採用しているよう。このフォント、ご覧のように少々癖のある姿で、どんな文章にも向くといったものではないように思います。個人的には古典や鏡花をこのフォントで読むのは願い下げですね。それはともかく文字組みで気づいた点を幾つか。

次に、少し突っ込んでKindleアプリの文字組み(=Kindle Paperwhiteの文字組み?)を見てみます。 右はそのキャプチャーですが、フォントはタイプバンク明朝というのを採用しているよう。このフォント、ご覧のように少々癖のある姿で、どんな文章にも向くといったものではないように思います。個人的には古典や鏡花をこのフォントで読むのは願い下げですね。それはともかく文字組みで気づいた点を幾つか。